F さん

男性/20代

技術評論社新入社員

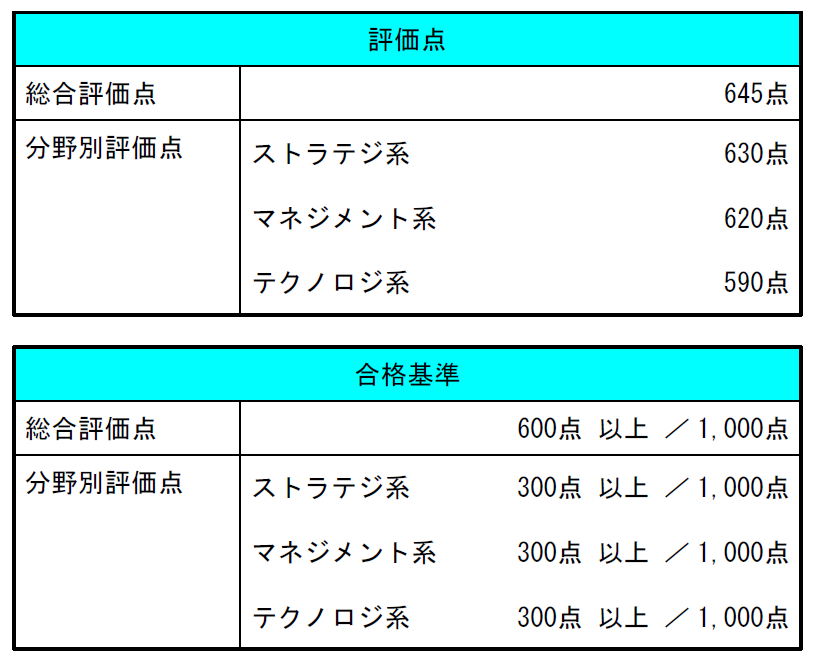

●2025年5月に【645点】で合格

●学習期間は1ヶ月半(合計学習時間は約40時間)

【1日目】学習計画を立てる

学生の頃はITパスポートについて触れたことがなく、入社後に初めて試験の存在を知りました。また、理系であったものの、パソコンはレポートやスライド作成など最低限しか使っておらず、ITのスキルはからっきしでした(人差し指以外をタイピングに使えない、大学卒業時点でCtrl+cとCtrl+v以外のショートカットキーを知らない、など)。

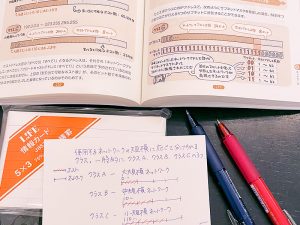

IT分野に少し苦手意識があった私は、勉強を始めるにあたり参考書として『令和07年 ITパスポートの新よくわかる教科書』(技術評論社)を使用しました。この本を選んだ理由は、他の参考書に比べて薄めで取り組みやすく、解説と問題が1冊にまとまっており、これ1冊で完結できそうだと感じたためです。

全11章構成だったため、当初の計画では「2日で1章」を目安に学習を進め、約1か月で全体の勉強を終えるスケジュールにしました。

残りの半月は問題演習に集中する予定で計画を立てました。

【2日目~30日目】計画通りにはいかないが、継続を意識

入社直後で仕事にも慣れていない時期である上に、出てくるのは似たようなアルファベット3文字の用語ばかりと、最初はかなり勉強に苦戦しました。

打ち立てた「2日で1章」という計画は早々に頓挫します。それでも「1日に1節だけでも前に進もう」と気持ちを切り替え、少しずつでも学習を継続するよう意識しました。業務に徐々に慣れてくるにつれ、勉強時間も安定し、最終的にはなんとか1か月ほどで一通り読み終えることができました。

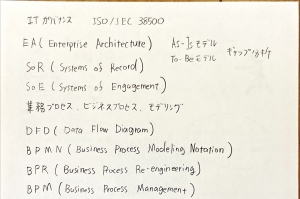

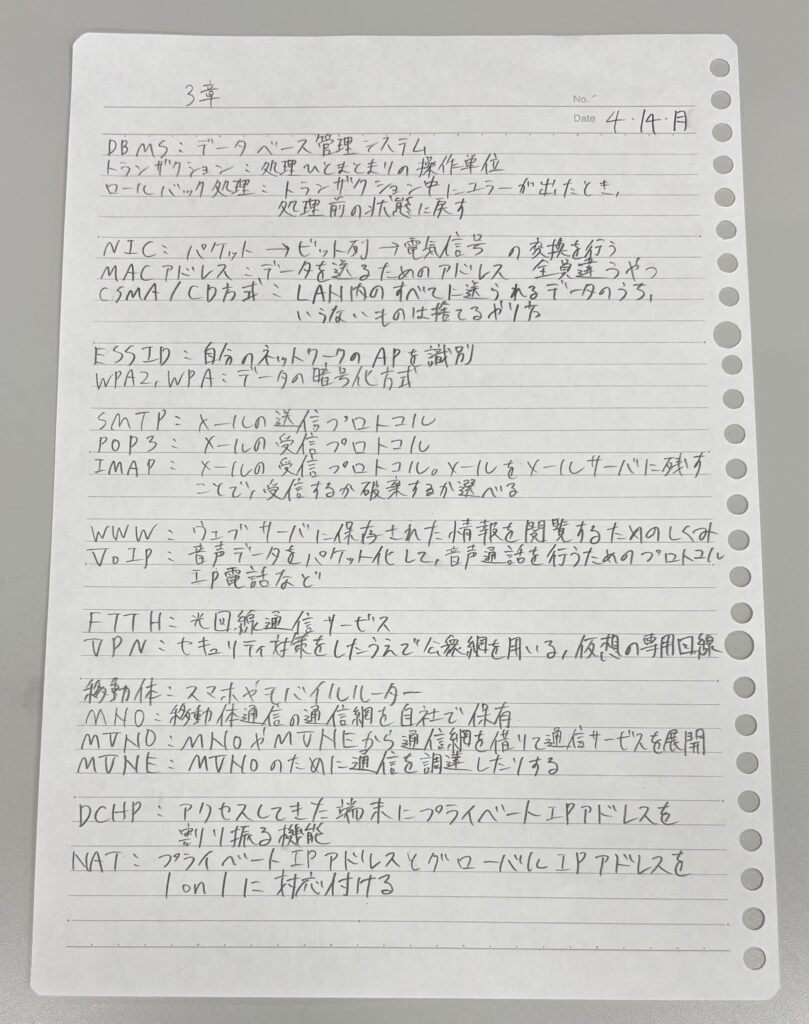

具体的な勉強方法としては、主に用語の暗記に力を入れていました。教科書を読み、覚える必要がありそうな用語については、その名称と意味をルーズリーフにまとめて書き出し、それをスマートフォンで撮影しておき、通勤時間やちょっとした空き時間に見返すようにしていました。こうすることで、スキマ時間も有効に使いながら、少しずつ知識を定着させていきました。

ITパスポート試験は「テクノロジ」「マネジメント」「ストラテジ」の3分野からバランスよく出題され、それぞれに合格基準があります。理系/文系の違いや、学んできたことによる知識の偏りはあると思いますが、分野の得意不得意によらずまんべんなく知識を取り込んでおくことが重要だと感じます。

【31日目~45日目】実践演習に集中

教科書での学習を終えた後は、ひたすら過去問の演習に取り組みました。振り返ってみると、実際の試験と同じ「100問を一度に解く」スタイルで取り組んだことが、特に効果的だったと感じています。

難易度の高い「該当するものをすべて選べ」といった形式の問題や、聞き慣れない用語が出てくる問題では、初見で連続して間違えることもあり、悔しさを感じる場面も多々ありました。ただ、そうした経験を通じて、自分が苦手としている分野を把握できるようになり、そこを重点的に復習することで少しずつ克服していきました。

試験の5日前くらいまでは正答率は50~60%をさまよっていましたが、幅広いタイプの問題を継続的に解くことで、最終的には安定して合格点を超えられるようになっていきました。

単にたくさん問題数をこなし、都度復習するだけでも理解が深まり、自信を持って本番に臨めると思います。それに加えて、「100問を120分以内に解く」という本番と同じ形式で過去問演習を繰り返すことで、知識の定着に加え、時間配分の感覚も養えます。また、間違えた問題の見直しは、苦手分野の洗い出しにもつながりました。

【試験本番】

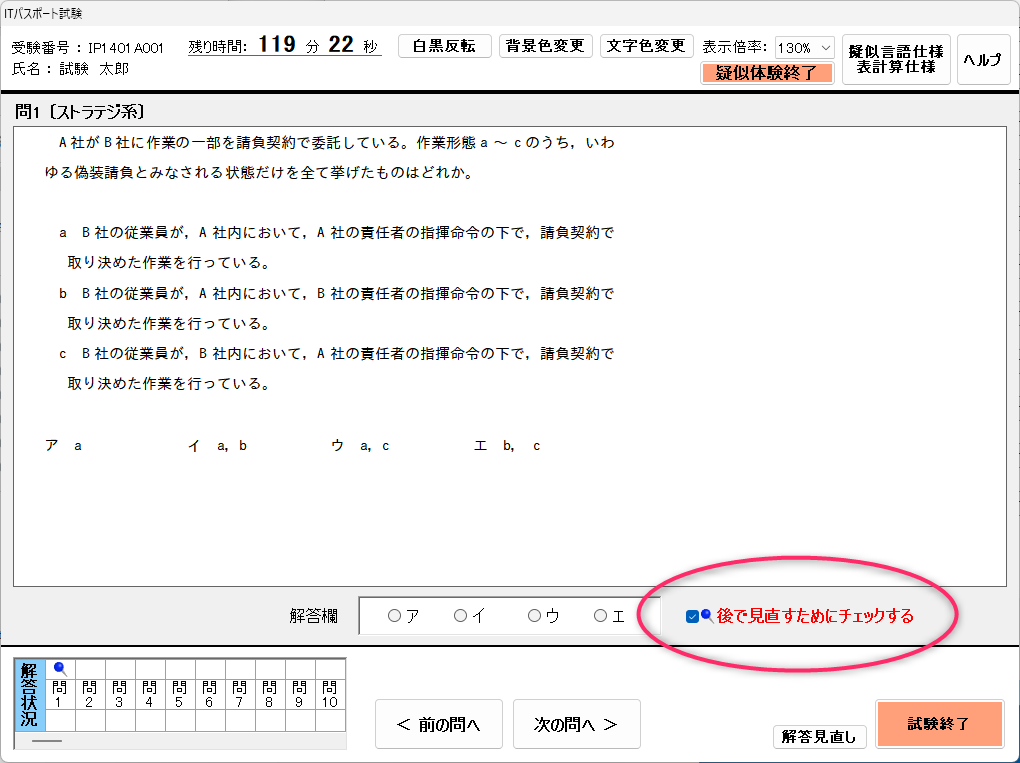

試験は大きめのデスクトップPCを使って解答する形式で操作もしやすく、非常にリラックスできる受験環境でした。

試験で利用するソフトには「気になる問題」にチェックを付けておく機能があり、あとから見直す際にスムーズに戻れる仕組みになっていました。試験に対して、「わからない問題はとりあえず無視する」というスタンスだった自分にはこの機能はとても助かりました。

手ごたえとしては少し不安もありましたが、これまでの学習の積み重ねがしっかり活かせたことで、無事に合格することができました。